Un constat : manger local sur tous terrains

Un grand nombre d’analystes voit à échelle politique et économique les « Etats-désunis d’Amérique ». Le territoire est depuis longtemps désuni : le pays se scinde entre le premier pays dit « l’American way of life » d’un ton plus mondialisé avec une éthique libéral-libertaire, représenté par les habitants des deux côtes : le corridor de NY et Boston et de l’autre, à l’ouest, le corridor de San Francisco à Portland. Et le deuxième pays, qu’on nomme le « Slide over country » et qu’on survole en avion, sans s’y arrêter. Dans ce deuxième pays, ces grandes métropoles américaines « non globales » et non inscrites dans un « hub de villes mondiales » selon Pierre Veltz et Saskia Sassen seraient à titre de comparaison, chez nous, ces territoires périurbains où beaucoup d’habitants sont issus de la classe moyenne à supérieure ne profitant plus de la mondialisation et en pleine transition liées à diverses contraintes sociales et sociétales, comme l’explique Christophe Guilluy. Ici, c’est le domaine de l’alimentation qui nous interpelle. Nos amis d’agrovélocity sont allés constater ces « food déserts », où la nourriture se trouve uniquement dans des stations-service et des « liquid stores ». Pour répondre à cela, certaines villes du deuxième pays ont proposé de véritables mesures locales pour se réapprovisionner en nourritures saines et, par ce biais, réinsérer de nombreuses personnes sans activité. Toutefois, force est de constater que les mentalités changent même dans le premier pays, où les propriétaires riches pourvus de grandes résidences et de grands jardins souhaitent que leurs jardins deviennent comestibles. Dès lors, la question reste ouverte : Le premier pays cherche-t-il à mieux optimiser les espaces (jardins et cultures) et le deuxième, à répondre à une crise alimentaire (ré-emploi des friches) ?

À Los Angeles, les farmscapes (fermier à domicile) ont le vent en poupe. Ils ne se considèrent pas comme de simples jardiniers qui seraient de vulgaires agents de maintenance d’entretien « d’espaces verts »: tondeuse, souffleuse avec le masque anti-poussière et le désherbage à la chaine sans comprendre pourquoi on enlève cette herbe et pourquoi on taille, à cette période. En effet, cette nouvelle distinction établit que le jardinier-fermier plante un « paysage comestible » dans les jardins par une petite production alimentaire. Todd Lininger, représentant de cette tendance, l’affirme avec ces mots : « On fait juste pousser des légumes dans les jardins […] et j’entends souvent de la part de nos clients fortunés du quartier de Pasadena : « Les légumes au marché sont devenus trop chers, et nous voulons manger plus local et tendre à être autosuffisant en la matière », mais il s’agit d’un désir d’autosuffisance limité et contradictoire, parce que ce sont ces jardiniers d’un nouveau type qui sont en charge de l’aménagement, de l’entretien et de la récolte.

T. Lininger continue et constate en premier lieu qu’il est plus coûteux d’entretenir une pelouse sur le long terme que d’installer des carrés de cultures avec ces arrosages « goutte à goutte ». À N-Y, les urbanistes ont relevé qu’il y aurait 3000 hectares de toits, ce qui permettrait de fournir la moitié des fruits et légumes de la ville. Mais à ce niveau, ce sont plus aux ingénieurs à qui ont fait appel qu’aux jardiniers pour faire pousser des légumes hors-sol qui seront enrichis avec de l’eau, beaucoup de sels minéraux et des nutriments pour trouver la juste dose : c’est ce qu’on appelle les cultures en « hydroponie”.

La limite éthique du support, quel type d’agriculture urbaine

Je serai prudent avec l’affirmation que la culture hors sol dénature le lien de l’homme avec son jardin, parce qu’il n’est pas en contact avec sa terre, certes ; mais ce type de cultures peut aussi permettre de mieux comprendre, à une petite échelle, la croissance des plantes, leurs développements, leurs comportements et leurs adaptations à des supports de cultures variées. Ce type de cultures ne construit pas un homme hors sol indéterminé, mais un homme déterminé à recréer de la vie, là où il vit, en voici un exemple sur un balcon. Par ailleurs, ce type de culture est plus facile d’accès et justifie que « la terre est moins basse », en complément des carrés de cultures surélevés on peut noter les colonnes de culture, les murs végétaux et autres supports : minipotager sur palette récupérée, etc.

De ce fait, quand on parle de culture « hors-sol », cela nous renvoie souvent à la vision de l’uniformisation et du contrôle du vivant dans des boites, comme dans le film Soleil Vert de Richard Fleischer, et d’autres logiques « d’eugénisme vert », qu’on peut trouver hélas, dans une grande partie de l’agriculture intensive et qui peut, in fine, favoriser des productions « hors-sol » pour éviter de produire dans des sols morts ou trop pollués à divers degrés par les biocides. Les formes d’agricultures d’après-guerre sont des formes très productives au niveau du travail, mais dramatiques au niveau des calories produites à l’hectare. Une des raisons principales en est que l’écosystème est souvent mit de côté. On peut le retrouver au bout de quelques années et dans tout type de milieu, en faisant rentrer de la diversité vivante : en amenant les vers du lombricomposteurs et les feuilles du voisin, en replantant des haies bocagères, en favorisant la croissance de champignons pour amener des relations symbiotiques avec les racines des plantes, etc.

« L’Éden se réinvente dans une redondance de la chute. Les vergers de Babylone fructifient dans un abri anti-atomique ». Fabrice Hadjaj

L’entreprise Toshiba a décidé de transformer une usine anciennement dévolue à la fabrication de lecteurs de disquettes en une ferme verticale. Il est vrai qu’ils l’ont fait pour cause de sol pollué par les effluves nucléaires. L’énergie est mobilisée surtout pour l’éclairage fluorescent spécial, optimisé pour la croissance des végétaux et pour remplacer le soleil. Une agriculture de proximité qui tend par conséquent à transformer les immeubles ou à repenser pour certains, sans une certaine frayeur, des programmes de type « oranges bleues » dans Tintin ou de « Grande Machine Bleue », cet énorme cartel que décrit Norman Spinrad dans son roman Bleue comme une orange, qui propose des techniques de pointe pour refroidir la planète, pour provoquer délibérément des troubles climatiques afin de placer sa marchandise…

Sur le terrain, ces fermes verticales sont largement adoptées à Singapour et produisent notamment des « légumes feuilles » de type verdure asiatique, choux et salades… Les fermes verticales utilisent principalement la technique culturale de l’hydroponie, comme précédemment cité. Ce sont des cultures poussant sur des substrats minéraux plus allégés que la terre, avec pour drainage des billes d’argiles, laine de roche, etc. Pour l’arrosage, des tuyaux « goutte à goutte » fournissent de l’eau distillée contenant des nutriments. De ce fait, ce type de conditionnement évite la présence malencontreuse de certains insectes herbivores et autres bio-agresseurs, ce qui évite l’emploi de pesticides. L’exposition artificielle permettant de produire toute l’année sans interruption peut donner un meilleur rendement pour certains types de production de petits fruits (comme les fraises, les framboises, etc.) ou les champignons. Ces fermes ne produisant pas à ma connaissance des légumes de types racines comme les betteraves, les carottes, etc. Par ailleurs, elles privilégient les « circuits-couts de proximité »: en effet, les légumes ont de meilleures qualités nutritives parce qu’ils ne passent pas par la case « transport », ce qui permet de sélectionner plutôt des semences anciennes et non hybridées de meilleures qualités gustatives et nutritionnelles et, par conséquent, celles-ci sont moins résistantes aux transports de longue distance, comme le précise Laurence Deschamps-Léger pour les fermes de Lufa à Montréal, qui sont installées sur les toits et où est cultivée une grande diversité (jusqu’à 50 types) de végétaux pour une récolte de 2 tonnes de légumes par jour.

En revanche, « une certaine agriculture urbaine professionnelle » et technologique peut déranger dans son éthique de culture: est-ce une technique sans âme ? La revue Limite en discute avec la start-Up Agricool et se pose une juste question : n’y a-t-il pas une obstination à penser une artificialisation sans fin pour mieux adapter nos modes de vie aux limites de la nature ? Ne serait-il pas plus judicieux de décroitre nos modes de consommation ? Il ne s’agit pas là de penser d’emblée à une autonomie en fruits et légumes, mais peut-être d’avoir une consommation plus frugale : légumes adaptés aux saisons, jeûne, mono-diète, ne pas manger de viande tous les jours, etc., plutôt que de « bidouiller » pour satisfaire un besoin de consommation de fraises en tout temps et en toutes saisons. La start-up est partie de ce constat : la fraise est le fruit préféré des Français, revenant à 130 000 tonnes consommées chaque année, ce qui en fait le fruit marqué par la plus « grosse empreinte carbone », puisque 75% des fraises consommées en France sont importées. Ce qui a donné l’idée à ces deux fils d’agriculteurs, Guillaume et Gonzague, de créer ce concept pour produire des fraises artificiellement en hydroponie-circuit fermé pour un marché local. Un container utilise 10 fois moins d’eau que dans l’agriculture classique, la lumière du soleil est remplacée par 300 barres de LED bleues, la température et l’humidité de l’air et d’autres facteurs sont ajustés pour maintenir la vie sous la tôle : dans un laboratoire, on contrôle plus qu’on jardine. La start-up Agricool se porte très bien avec ces ingénieurs qui se transmettent uniquement des prévisions et non plus des savoir-faire, comme le font des jardiniers.

A un moment où le système sous perfusion entre dans une période de bifurcation, où tout est effectivement possible, entre le choix du transhumanisme ou de la décroissance, peut-on alors à juste titre se demander si la start-up « Agricool » ne relèverait pas de cet » impératif technicien », selon les termes de Jacques Ellul ? Proposant de domestiquer la nature en créant des environnements artificiels, plus contraignants encore par ces problématiques d’installation. Jean Baudrillard l’explicite : « L’homme de la consommation n’est jamais en face de ses propres besoins, pas plus que du propre produit de son travail, il n’est jamais non plus affronté à sa propre image : il est immanent aux signes qu’il ordonne ». Autrement dit, il n’y pas de remise en question profonde sur le mode de vie, le rapport à la terre et le cycle des saisons : c’est virtuel, bien connecté et bien maitrisé, la production est déracinée dans sa création incarnée, dans sa transcendance et ses limites. Une start-up bien intégrée à un modèle de « progrès croyance » ou d’un « progrès volonté », ne répondant qu’aux exigences du consommateur. Est-ce que ce type d’installation est un progrès qui a pour vocation de répondre à un besoin véritable qui serait alors de dispenser d’une nourriture de qualité et de proximité ? « C’est bien l’idée de notre entreprise, précise Guillaume, le fondateur, de ne pas empiéter sur les terres agricoles qui disparaissent chaque année, mais s’installer dans ces endroits sans charme que personne ne convoite ».

Ainsi, le modèle Agricool pose une question essentielle sur le changement d’échelle de la filière bio qui par cette approche technique pourrait être toujours assujettie à un modèle économique fragile aux bénéfices sociaux flous. En plus de l’aspect technique, ces start-ups répondent à l’explosion de la demande des produits bio, ce qui pose la question des fondements et de son rapport avec les distributeurs à petite échelle entre le circuit de « La ruche qui dit oui », où la demande est trop tournée vers les exigences du consommateur et moins du producteur, à la différence des AMAP, plus équilibrées sur ce principe. Une étude récente de la Coface, spécialiste de l’assurance-crédit, nous dit que l’explosion de la demande de produits bio peut augmenter le risque de forte dépendance vis-à-vis de la grande distribution qui exercera une pression à la baisse sur les prix payés aux producteurs. En témoigne la perte de vitesse de la grande distribution sur la gamme des produits alimentaires de base qui propose une gamme toujours plus large de produits bio, jusqu’à abuser de sa communication pour faire passer un message avec beaucoup de gesticulations. De plus, comme le surligne Florence Humbert pour l’association des consommateurs « Que Choisir », les légumes « interdits » ne le sont pas.Ce sont les semences paysannes qui ne peuvent être vendues.

Toutefois, les échanges sont possibles dans le cadre de l’entraide agricole. Carrefour profite surement de la vague « greenwashing » pour se poser en chantre de la biodiversité cultivée, c’est un peu fort de café. Malgré, que sur le terrain en Bretagne, la fondation carrefour accompagnerai financièrement les producteurs dans la création d’une « maison des graines des paysans » qui leur permettra de développer et structurer un réseau de production de semences fermières certifiées.

A l’heure actuelle, selon le Réseau semences paysannes, c’est peut-être trop limité et surtout limité, au niveau des grands marchés transnationales que ces fondations et hypermarchés doivent davantage se positionner localement et savoir dire Non, face à quelques multinationales (Bayer-Monsanto, DuPont-Dow, et Sygenta-chemchina) qui sont en passe de breveter l’ensemble de l’alimentation à travers le monde.

Une écologie commerciale qui n’opère pas une véritable remise en question, mais plutôt une autre récupération du capitalisme, pour ne pas entraver la sacro-sainte croissance du PIB.

Techniquement : les jardins sur toits. Quel apport et quel support ?

L’agriculture urbaine imagine un grand nombre de formes et de supports sur terrasses et toits, sans forcément s’inscrire dans une agriculture en chambre stérile.

Le besoin de produire hors-sol, comme le rapporte Sandrine Boucher pour Terre vivante, est dû au manque de place en ville, de terrain à cultiver, mais aussi au fait qu’un grand nombre de jardins urbains collectifs, familiaux et partagés en plein sol sont souvent pollués. Nonobstant une très bonne qualité biologique des sols en matière organique équivalente ou supérieure aux sols agricoles et même forestiers avec une surfertilisation (reste d’engrais), les résultats moins reluisants indiquent cependant une forte proportion en métaux lourds de types plomb, zinc, et cuivre et de petites proportions de cadmium. Quant à la teneur en plomb, elle dépasse 40% du seuil de vigilance, ce qui doit déclencher des dépistages du saturnisme pour les plus jeunes. Dans sept agglomérations, une étude de la JASSUR réalisée entre 2012 et 2016 a conclu que la moitié des 200 échantillons de sols des jardins prélevés était contaminée par des métaux lourds, dont un dixième à des niveaux problématiques – en cela, cette étude parait approuvée du fait d’une pollution historique des sols là où Paris accueillait, jusqu’au début des années 30, de grandes industries s’élargissant jusqu’à sa petite et moyenne couronne – pour l’instant, les jardins collectifs, familiaux et partagés en pleine terre ont d’énormes bénéfices pour le lien social et le contact de la terre qui fait parler et échanger des hommes aux vies bien contrastées. Ce qui n’a pas empêché des familles et des amis de jardiner, mais de repenser l’emploi de certains espaces en cours de régénération par la mise en place de travaux de phytoremédiation (plantes à vocation « dépolluantes de sols »). À titre d’exemple : la moutarde qui capte le nitrate, l’alysson maritime un grand nombre de métaux, etc. C’est un grand sujet, et nous en sommes qu’aux prémices, qui est aussi passionnant que le chapitre des plantes bio-indicatrices au sujet de la surévélation des parcelles par des apports de terre/compost, de penser des vergers urbains et des cultures surélevées. C’est une vraie limite qui permet de poser la question de la capacité nourricière des villes. Heureusement, les politiques de la ville évoluent et qu’un jardin soit pollué ou pas, il sera toujours intégré à un projet urbain.

Le potager expérimental sur le toit de l’université d’AgroParisTech au centre de Paris revendique de cultiver dans une terre propre permettant de produire des récoltes saines. En raison de cette observation, en 2016, ils élargissent l’étude sur d’autres toitures proches du périphérique de la capitale et constatent que malgré le passage de 100 000 véhicules/jour, les taux de métaux lourds restent très bas par rapport aux valeurs autorisées. Il faut savoir qu’un simple lavage au vinaigre blanc de ces légumes et fruits divise les niveaux de contamination de trois à dix.

Sur le terrain, on peut mentionner une association de jardins partagés sur toits à Grenoble : « cultivons nos toits ».

Ces cultivateurs veulent insuffler un nouveau sens du partage, à la « Robin des toits » en ajoutant des bacs et des sacs de cultures (en s’imaginant que s’ils faisaient équipe, les premiers passeraient pour enlever les antennes relais et faire place nette). Lucas Courgeon a souhaité développer des jardins partagés sur toits en travaillant avec des bailleurs sociaux pour mesurer le désir des collectivités et des habitants de cultiver sur les toits de leurs immeubles respectifs, car le jardin a vraiment la « cote » chez les Français si on lit les dernières études de l’IFOP « jardivert » et l’étude menée par l’association en 2016 qui a remporté un franc succès et dont 80% des interrogés étaient intéressés pour disposer d’une parcelle sur un toit. Le temps d’attente souvent trop long pour disposer et cultiver une parcelle en pleine terre dans le cadre des jardins familiaux à partagés peut aussi expliquer cet intérêt. Sur 300m2, l’association pense arriver à récolter 700kg de légumes pour septembre 2018. Cette expérience en cours a encouragé l’association à trouver d’autres surfaces dans un but d’intégrer des maraichers urbains à plein temps qui ne trouvent pas de terre. Par conséquent, en estimant 450 hectares de toits recensés dans l’agglomération de Grenoble et en extrapolant, Lucas, le fondateur, pense qu’on pourrait nourrir annuellement 200 000 personnes en fruits et légumes locaux. Ces initiatives montrent que le modèle de micro-maraichage sur toit est productif et permet sur le long terme de rendre des villes plus autonomes et plus résilientes, à condition d’employer les « services écosystémiques » qui permettent simplement de mieux retenir les eaux de pluie et les nutriments pour les plantes. Comme nous l’a démontré Nicolas Bel, dans le potager de l’école AgroParisTech cité plus haut, qui a fondé par la suite à fonder l’entreprise Topager.

Quels sont ces services écosystémiques ?

– La création d’humus avec des déchets : le compost, l’ajout de vers de terres et de mycélium (champignon du sol) qui permettent la symbiose des racines. Pour créer de véritables substrats, légers et retenant mieux l’eau et qui évitent la lixiviation et surtout la perte des nutriments (NPK). Ici, on parle plutôt d’amendements, dont la fonction est d’enrichir durablement une terre par des apports réguliers en matières organiques diversifiées en maintenant une fertilité naturelle et de permettre aux plantes de subvenir naturellement à leurs besoins en nutriments.

– L’installation de bon drainant : toutes les briques concassées servant à drainer le fond des supports mélangés avec de la laine de mouton, pour aérer le sol.

– Limiter l’évaporation de l’eau : en favorisant l’arrosage des plantes par « capillarité » (enterrer des pots en terre cuite régulièrement remplis d’eau) et compléter par un arrosage en goutte à goutte.

– Favoriser l’exploitation des « microclimats urbains ». Comme le relève, Joseph Chauffrey la température maximale moyenne d’un mur végétal tourne autour de 30°C, alors que sur un mur classique, la température peut atteindre 60°C et cela est encore plus forts pour les toits sans couverture végétale, on peut relever jusqu’à 80°C, et à 29°C pour un toit végétalisé. Ces problématiques montrent des solutions pour réguler les « Ilots de chaleur » en ville et les potagers ne peuvent qu’en tirer des bénéfices pour démarrer des cultures précoces par la maitrise de ces « microclimats chauds », ce qui est bénéfique pour la culture de légumes réclamant beaucoup de chaleur comme les tomates, les aubergines, les poivrons, les concombres, mais aussi les figuiers et les physalis, etc.

On peut « Nourrir Paris » ?

A Paris, l’agriculture urbaine a le vent en poupe et a hissé la grande voile dans la capitale française, avec le tout dernier projet Mushroof dans le quartier de la Chapelle, de créer la plus grande ferme urbaine européenne et les 33 lauréats du concours Pariculteurs, saison 2. Le premier appel des Pariculteurs, lancé en 2016, avait abouti à la validation de 33 projets sur des toits, des murs, et des sous-sols (parking à métro), soit 5,5 hectares. La mairie de Paris a relevé 100 hectares de toit à végétaliser et 320 hectares de surfaces potentiellement végétalisables, prenant en compte tous types de surface. Le premier objectif serait de pouvoir atteindre 33 hectares à cultiver d’ici 2020.

A l’heure actuelle, nous sommes loin des 530 jardins ouvriers de 1930 et encore plus loin des ceintures maraichères du XIXe siècle, où on pratiquait une agriculture intensive sur des petites surfaces. Par exemple, sur un hectare à Paris, on cultivait plus de 200 tonnes de légumes sur une année, étalé en 7 à 8 rotations. La ceinture maraîchère se retrouve aujourd’hui à plus de 100 km de Paris, en Picardie et le Val-de-Loire principalement. Bien que de dimension inférieure aux parcelles agricoles parisiennes des trois derniers siècles, cette nature prend aujourd’hui un sens plus important. Les habitants ont une demande pragmatique et pas seulement symbolique.

Le programme « nourrir Paris », ouvert depuis 2014 par Penelope Komites et mené par Jacques Olivier Bled, nous dit que ce type d’agriculture urbaine n’a pas encore la prétention de nourrir toute la capitale. Les premiers chiffres tablent sur une production annuelle estimée à 500 T avec 5 hectares mis à disposition, et ils permettront la création de 50 emplois en insertion et 69 emplois équivalents temps plein. Une hypothèse encore plus optimiste : si on considère une production de 5kg de légumes frais par m2, cela ferait 32 000 tonnes de légumes par an ce qui permettrait d’alimenter 230 000 parisiens, selon Nicolas Bel cité plus haut. La marie de Paris veut néanmoins être prudente sur cette exigence à produire, elle souhaite en grande partie « végétaliser » avant de rendre la ville autosuffisante en nourriture. La ville a peut-être ces objectifs prioritaires, de casser les ilots de chaleurs, à que le végétal de par sa place et par sa culture dans une ville soit mieux compris, à que le producteur puisse échanger plus facilement avec le consommateur, afin qu’une ferme urbaine soit aussi un espace de formation et de pédagogie. En outre, Jean Michel Scheepers reste également prudent sur la question de l’autosuffisance des villes : il propose simplement de planter des potagers collectifs entretenus par son équipe. En mai, une ferme de 250 parcelles a ouvert à Paris sur le toit de l’hôtel Yooma dans le XVe arrondissement, une à Bruxelles fut inaugurée en 2016 pour 200 parcelles sur le toit du centre Caméléon, d’autres arriveront en 2019 à Lyon, Lille et Berlin. Un maraicher dit Community Farmer se charge de semer, repiquer et entretenir et les personnes engagées n’ont plus qu’à venir récolter et s’engage pour 8,90 € par semaine, ainsi les abonnées peuvent venir récolter leur parcelle de 3m2 toute l’année où sont cultivés 71 plantes différentes. Comme pour les jardins familiaux, un coût de location de parcelles et une cotisation annuelle sont demandés, mais sans l’entretien du jardin cela peut-être intéressant pour des retrouvailles avec la nature et d’avoir une expérience pour estimer ces récoltes et véritablement identifier à moyen terme, ces besoins alimentaires pour soi et sa famille avant de passer au vif du sujet en se chargeant de lancer son potager via des parcelles de jardin familiaux ou chez soi, ce système de potager sur toit pour urbains pressés à fait ces preuves à Bruxelles. Être autonome dans un potager et toute l’année, demande des années d’expérience et de patience.

D’autres organismes comme la RATP pourraient allouer dès 2020 4 hectares de végétalisation dont 1,4 hectare dédié à l’agriculture. La RATP possède un domaine intéressant en galeries souterraines désaffectées pour ressusciter les champignons de Paris. Car Paris et sa proche banlieue ont un patrimoine souterrain unique au monde, en comptant les métros, les égouts et les carrières, on arrive à environ 1500 km de réseaux. En 1960, on trouvait encore des restes de champignonnières dans les anciennes carrières de Bagneux et de Montrouge ou dans certaines hautes « carrières de craies » à Meudon, avec quelques cultures insolites comme l’endive.

La ville de Paris se veut la « ville la plus verte » d’Europe et à quel prix ? Madame Hidalgo souhaite que Paris soit un modèle d’approvisionnement 100% responsable pour les futurs jeux olympique (label « Paris 2024, restaurations durables ») pour encourager la production locale et développer les circuits courts entre Paris et la grande couronne, c’est très bien sur le papier, mais n’y a-t-il pas un déséquilibre en fermant les voies sur berges (« voie Georges Pompidou ») sans aucune discussion ? Des facteurs de congestion du trafic se créent et se reportent sur d’autres axes, et cela augmenterait déjà la pollution. Ces mesures coercitives et non équilibrées peuvent nous diriger pas à pas vers une « ville citadelle » faite sur mesure pour ces habitants intra-muros ?

Au niveau mondial, quelques exemples

L’agriculture urbaine fait l’objet d’un engouement mondial, mais il est important de la replacer dans notre contexte français qui est distinct des autres pays occidentaux. Et surtout bien distinct des autres pays à travers le monde ayant subi des embargos ou crises économiques (Cuba, Argentine), des pays qui ont peu de terres agricoles (Singapour) ou qui ont subi des catastrophes les endommageant (le nucléaire au Japon). Dans ces cas, l’agriculture urbaine à péri-urbaine est un enjeu important et a mis en place une véritable résilience alimentaire en pratique et de laquelle s’inspirent certains pays comme Madagascar. En Afrique, il s’est développé des programmes de tours agricoles. Jean-Claude Rey a mis au point un système de « culture hors-sol en terre », des concepts en étages qui permettent de gérer l’eau, la terre et la lumière en circuit fermé.

Dans la « ville de la transition des transitions « qu’est Détroit; l’association Michigan urban farming initiative et le quartier AgriHood ont développés de vraies fermes urbaines qui sont devenues de vraies « places de village ». Les nouvelles habitations ou rénovations du bâti sont partie intégrante de la ferme et de son fonctionnement, ce qui permet de lutter contre la désertification démographique et de donner des impulsions à une économie collaborative : circuits courts et solidaires.

L’agriculture urbaine : ses confrontations et ses risques.

Pour résumer, « L’agriculture urbaine présente une grande diversité d’innovations », comme nous le dit Guillaume Morel-Chevillet lors du SIVAL (Salon professionnel de référence des matériels et services pour les productions végétales). On parle surtout d’agriculture intra-urbaine et non de l’agriculture historiquement périurbaine, en périphérie des grandes villes. Les « techniques hors sol » privilégiées par cette agriculture intra-urbaine – si elles sont conçues selon les « services écosystémiques » – peuvent apporter de bonnes idées « d’adaptation aux climats » pour les jardiniers et les agriculteurs de tous horizons, qu’ils soient urbains ou ruraux.

Premièrement, dans ce contexte, on remarque qu’elles se développent surtout avec des ingénieurs/porteurs de projets par la mise en œuvre de techniques verticales et en enceinte fermée dit « plants Factory », où tous les facteurs de cultures sont maitrisés pour permettre de faire de la culture toute l’année. Le monde agricole a encore du mal à considérer cette forme d’agriculture et la relègue comme un concept à la mode; de plus, le ministère de l’Agriculture ne reconnaît pas cette pratique comme une activité agricole. En effet, ces deux mondes devraient resserrer leurs liens pour mieux maitriser les aléas climatiques et l’échange d’informations (méthodes culturales, épidémiologie végétale) et peut-être espérons militer ensemble pour la relocalisation de l’alimentation et la remise en question radicale du libre-échange entre ces deux mâchoires que sont les contraintes européennes (harmonisation et nivellement vers le bas) et l’accord « UE-Mercosur » pouvant amener sur le tapis rouge le traité nauséabond du TAFTA et la guerre des prix dans la grande distribution (les prix d’achat au rabais). Vous trouverez plus de détails dans cet article écrit par un agriculteur engagé, ici .

Deuxièmement, la mondialisation et la métropolisation ne s’appliquent pas à tous de la même manière. L’agriculture urbaine peut être déconnectée et réservée en priorité à des territoires dynamiques et riches favorisant « l’entre soi ». J’évoque ici les « villes globales » citées en introduction selon Saskia Sassen et Pierre Veltz et mises en évidence par Christophe Guilluy, qui tendent à l’évolution de villes pouvant se couper du territoire national. Ainsi, peuvent-elles se développer sur le long terme que dans des grandes métropoles au détriment des autres villes moyennes, au détriment des régions rurales et périurbaines ?

Troisièmement, une agriculture urbaine qui souhaite développer de véritables projets écosystémiques doit prendre en considération ces grandes thématiques :

– Favoriser l’économie circulaire en milieu urbain, par la valorisation et la gestion durable des biodéchets, en dialogue avec l’agriculture périurbaine et rurale (la revalorisation de matériel (container, palette…), la création de substrats (compostage, autre amendement organique et mulch (BRF), méthanisation, etc.

– Adapter les PLU (Plan local d’Urbanisme) qui peuvent jouer un rôle très important dans la lutte contre l’étalement urbain : la préservation de zones agricoles et le juste développement de l’agriculture intra-urbaine

– Pour une alimentation durable : Les consommateurs souhaitent redonner du sens à leurs achats et à leur alimentation en pratiquant un jardinage de terrain, les personnes s’interrogeront forcement sur leur consommation alimentaire, et peuvent changer leur régime et limiter le gaspillage des emballages.

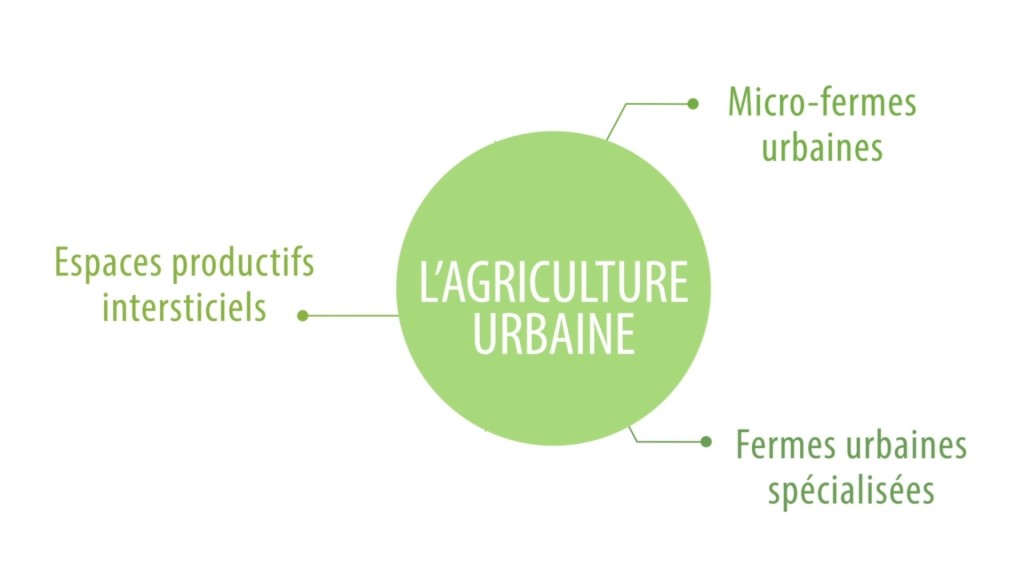

L’agriculture urbaine, quelles typologies ?

Il y a bien plusieurs formes d’agriculture urbaine qui depuis 2014, ont complété les formes déjà existantes et reconnues que sont :

– les exploitations agricoles (SARL, GAEC…) avec plus ou moins de liens avec une ville ou ferme pédagogique avec une régie publique appartenant aux collectivités ;

– les fermes maraîchères périurbaines qui sont des exploitations agricoles produisant des denrées alimentaires. Certaines rentrent dans une dynamique plus sociale et solidaire, tout en souhaitant produire et vendre à des AMAP. Les réseaux « jardins de cocagnes » en sont l’archétype ;

– Et enfin les Jardins collectifs partagés et familiaux avec un cadre associatif historiquement reconnu.

En voici les nouvelles formes qui se sont greffées et que référence le CEREMA :

– Les espaces productifs interstitiels : Ce sont des initiatives citoyennes, qui ont pour inspiration les actions de l’association outre-Manche « les incroyables comestibles ». On peut aussi regrouper les espaces des particuliers : balcons, cours de copropriétés, murs, toitures ; les espaces des entreprises : mise en place des ruches, production de fleurs, mise en place d’un verger, de vignes, etc. Les collectivités ou les associations s’occupent de l’entretien, on peut voir de nouveaux services en partenariat avec des ESAT comme l’éco-pâturage; À titre privé, un jardinier-maraicher urbain peut entretenir/cultiver des légumes dans des jardins appartenant à des personnes âgées, retraités qui n’ont plus la forme pour jardiner comme autrefois ou des personnes n’ayant pas le temps. Toby Hemenway en parle au niveau de Portland, ou il est courant de voir un agriculteur urbain cultiver des légumes sur une vingtaine de terrains et de vendre une partie sur le marché, le tout en « vélo remorque » pour le transport des légumes et du matériel de jardin.

– Les micro-fermes multi-activités dites aussi micro-fermes urbaines, qui favorisent l’expérimentation avec de l’insertion, du réemploi, du recyclage… (Jardins d’insertion, micro-fermes urbaines avec au moins un salarié…). Elles ont comme priorité de penser et dessiner des projets sur les toits, des micro-fermes de quartier, des friches, des parkings, etc., elles se développent en sol, mais aussi en hors-sol (bac, hydroponie) certaines produisent en circuit court, mais surtout de l’autoconsommation dans un cadre associatif. On peut citer, « cultivons nos toits » à Grenoble, « Bio-T-full » à Nantes, l’association la « Sauge » et « Pépins production » à Paris et bien d’autres…

– Les Fermes spécialisées, ce sont ces fameuses fermes verticales qui défraient tant la chronique du fait de leur procédé aux impacts environnementaux discutables, aux modèles économiques fragiles et enfin, aux bénéfices sociaux flous. Ce sont des entreprises agricoles en milieu urbain qui développent principalement des procédés high-tech de production. On peut évoquer la FUL, Agricool, etc.

J’ai souhaité classer ces grandes tendances dans l’agriculture urbaine pour mieux dégager les grandes tendances environnementales, sociales et économiques dans le but d’éviter le préjugé d’une « agriculture urbaine qui serait forcément hors-sol ne cherchant pas la résilience et l’adaptation à un environnement, mais la technique pour la technique et qui de surcroit pourrait être déconnectée des réalités humaines et économiques. Ce type d’agriculture peut inquiéter à juste titre, comme le remarque Gaultier Bes par rapport à certaines fermes urbaines indoor : « Et si pour dégager des marges, on dégageait… Les racines ? […] Déraciner les plantes pour les connecter à des algorithmes virtuels, on n’arrête pas le progrès L’Aile ou la cuisse 2.0 est arrivée». Une inquiétude légitime du fait que des pans entiers de nos existences soient bien artificialisés. C’est pourquoi il y a plusieurs distinctions à faire entre les vrais projets d’agriculture urbaine favorisant des services écosystémiques et d’autres continuant à reproduire du miracle technologique, sans penser notre relation à la nature. C’est un peu comme cautionner des projets « d’arraisonnement productiviste » avec le projet Europacity prévu pour 2024 et ces 280 hectares de terre agricole recouverts de bitume agencé de jardins bien aseptisés et contrôlés, bien que dans ceux-ci la palette végétale soit privilégiée par la plantation de plantes vivaces sur toute les strates, qu’est-il vraiment gardé pour l’agriculture plein sol ?

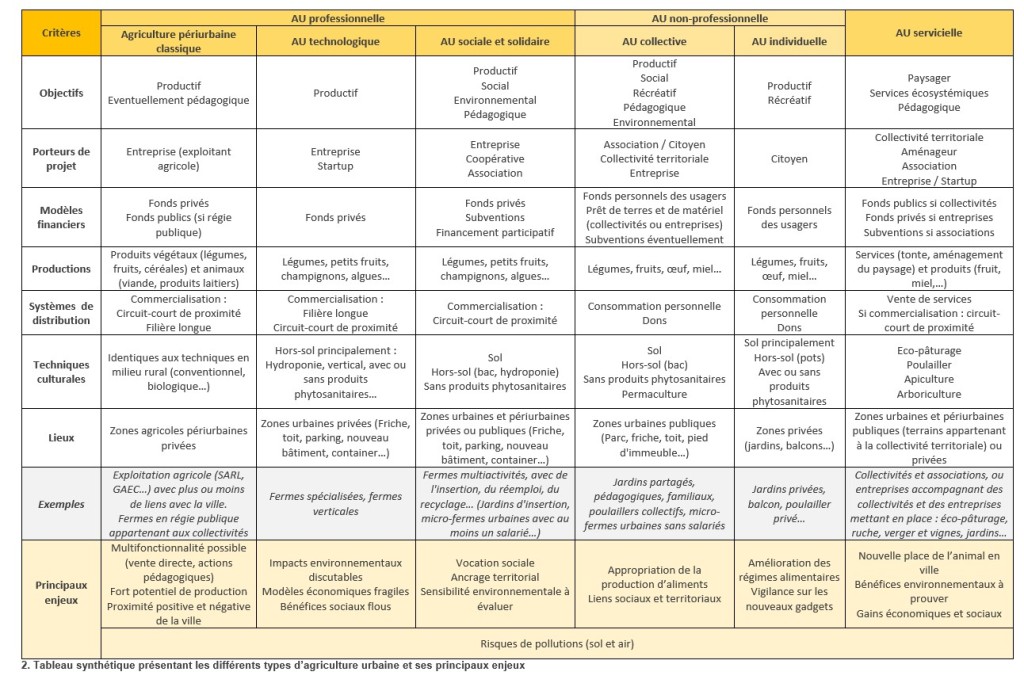

En définitive, il y a plusieurs formes qui cohabitent et qui peuvent s’hybrider selon le contexte urbain, politique et financier. Dès lors, il ne serait pas juste de penser que tous les projets d’agriculture urbaine soient forcément portés par des investisseurs et des fonds privés aux objectifs sociaux flous. En complément, vous trouverez ci-dessous un tableau rédigé par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) qui définit les différentes pratiques d’agriculture urbaine et décrypte les principaux enjeux de durabilité (cliquer sur le tableau, pour charger le document entier)

Conclusion : pour des agricultures complémentaires et durables

L’agriculture urbaine se doit d’être complémentaire à l’agriculture classique, pour la simple raison que la France dispose de surfaces agricoles pouvant répondre à sa consommation, que ce soit en quantité et en qualité, et qu’il serait contre-productif de promouvoir et de financer exclusivement une nouvelle agriculture urbaine en mettant de côté l’agriculture « pleine terre ». Par conséquent, ces deux formes d’agricultures doivent trouver une juste subsidiarité dans leurs actions. Une agriculture urbaine est complémentaire par son rôle pédagogique/éducatif pour éveiller les bonnes pratiques, être plus autonome, face à la « nourriture toute prête », mieux comprendre le fonctionnement d’une plante, du semis à la récolte, et les « services écosystémiques » rendus pour des jardins plus résilients. L’agriculture périurbaine doit retrouver sa place et ne pas être absorbée sur ces terres par certains programmes de nouvelles surfaces commerciales ou ZAU qui ne respectent plus les limites d’un juste urbanisme. Il n’est pas normal, comme le souligne Fabrice Nicolino en reprenant les observations de Fernand Braudel qui voyait avec raison qu’en deux générations, une civilisation agricole vieille d’un millénaire pourrait s’éteindre, les chiffres sont criants : de 10 millions en 1945, les agriculteurs sont passés aujourd’hui en dessous de la barre des 500 000. Enfin et pour finir, il y a tout un enjeu à que l’agriculture urbaine ne soit pas déconnectée de son terroir, elle peut si on extrapole devenir potentiellement des « jardins augmentés » ou une fusion malsaine entre la ville et le végétal qui promeut des réalités augmentées telles une « AI » qui ajusterai si bien le jardinier-cultivateur à son environnement qu’on ne pourrait plus apprendre de ses erreurs, qui est la meilleure pédagogie du jardin. Non, celle-ci doit à long terme, devenir réellement complémentaire à l’agriculture classique, surtout dans le contexte français et tous ces mouvements de réappropriation du « rural » et des circuits courts.

En complément, je vous invite à lire ce article de Guillaume Verdegay, jardinier Urbain à Nantes, sur le thème: demain tous jardinier urbain ?

Des initiatives à suivre :

- Une start-up d’agriculture urbaine Merci Raymond

-

Des cultures et des villes, un reportage d’AgroParis Tech

- La ferme urbaine de Cycloponics dans le parking souterrain d’une résidence HLM du XVIIIe vend environ 200kg par semaine à des professionnels.

- Toujours dans le même arrondissement, une association de postiers « Facteur Graine » a investit le toit du centre tri, sur 900 m2. Il y pousse des tomates, aromates, haricots, courges, aubergines… A la création en 2017, ils ont monter 90 tonnes de broyat, de marc de café, de mycélium et de paille pour créer 55 buttes de 8m de long et 80cm de large.